L’histoire des Arméniens à Décines-Charpieu, commune de la métropole lyonnaise, s’inscrit dans le vaste récit de la diaspora arménienne qui, au début du XXe siècle, fut contrainte à l’exil après le génocide perpétré par l’Empire ottoman. Cette tragédie, qui arracha des centaines de milliers d’Arméniens à leur terre natale, les poussa à chercher refuge en Europe, où ils espéraient trouver non seulement la sécurité, mais aussi la possibilité de reconstruire leur vie. En France, et particulièrement à Décines, des familles arméniennes trouvèrent un nouveau foyer, emportant avec elles la volonté farouche de préserver une culture en voie de dépérissement et de transmettre leur identité aux générations futures. Dès leur installation, ces familles n’avaient pas seulement à cœur de survivre, mais surtout de préparer un avenir pour leurs enfants, un avenir fondé sur l’éducation et la pérennité de la langue et des traditions arméniennes. C’est dans cet esprit de résistance et de transmission culturelle que prit forme l’ambitieux projet d’ouverture d’une école arménienne à Décines, véritable pilier pour la communauté, et symbole vivant de leur lutte pour préserver leur identité dans une terre d’accueil.

L’essor industriel de Décines et la naissance de sa communauté arménienne :

Décines-Charpieu, alors une modeste bourgade locale, attirait l’industriel Maurice Cusin, qui perçut en cette commune un immense potentiel pour le développement du marché du fil de viscose, un marché qui a pratiquement besoin d’eau et de liaison par chemin de fer. La situation géographique de cette agglomération répondait alors parfaitement à ses attentes, grâce à la présence du canal de Jonage et de la voie ferrée de la Compagnie du chemin de fer de l’Est. L’industriel s’empresse ainsi d’acquérir un terrain de quarante hectares, sur lequel il procède sans tarder à l’inauguration de l’usine de la Société Lyonnaise de Soie Artificielle (SLSA) en 1923. Les établissements de textile industriel finissent par s’y multiplier, tandis que la production de textile artificiel connaît une expansion sans précédent à l’échelle régionale.

Cette petite ville, désormais en plein développement industriel, se retrouve dans le besoin d’une main-d’œuvre pour maintenir cet essor et envisage d’offrir des opportunités de travail dans les usines textiles et les métiers manuels. Informée de la disponibilité de la main-d’œuvre arménienne, de ses faibles revendications salariales et de son habileté dans le travail du textile, la SLSA parvient à solliciter cette communauté en provenance d’Athènes. Débarquant à Marseille, les Arméniens entreprennent le voyage vers l’usine de Décines et ce n’est qu’en 1925 que la première colonie arménienne se constitue officiellement avec l’arrivée de 250 personnes en provenance de Grèce. Ce noyau initial servira ainsi de base à l’expansion progressive de la communauté, qui ne cessera d’accueillir de nouveaux membres par la suite.

Une communauté qui s’apprête à transmettre sa culture :

Décines, devenue d’ores et déjà une destination des rescapés du génocide des Arméniens, recense une communauté arménienne de plus en plus importante. Bien que repartie dans les différents coins de cette commune, celle-ci a ressenti la nécessité de recréer des structures pour transmettre son héritage aux nouvelles générations. L’une des priorités, dès leur installation, était de garantir l’éducation de leurs enfants en langue arménienne, afin que ceux-ci ne perdent pas le lien avec leurs racines et n’oublient pas leur langue maternelle. La seconde urgence était la possibilité pour les enfants de pouvoir travailler afin de ramener de l’argent au foyer, en trichant si nécessaire sur leur date de naissance pour avoir l’âge requis à aller à l’usine. En novembre 1925, une salle de classe s’ouvre dans l’usine désaffectée de la Poterie pour apprendre l’arménien et le français, puisque les étrangers n’étaient pas encore autorisés à fréquenter l’école communale. Le primat Krikoris Ballakian, à la tête de la délégation catholicossale d’Etchmiadzine en France, joue un rôle déterminant dans la création d’une école à Décines. Il alloue une somme de 4500 francs pour ce projet, plaçant l’initiative sous la supervision de Mlle Nounig Der Ghevontian. Avec le soutien actif de la communauté locale, celle-ci parvient à assurer les frais de fonctionnement de l’établissement.

L’organisation d’une fête par les élèves, le 10 janvier suivant, connaît un énorme succès avec la présence de leurs parents, d’un public lyonnais, du maire de la commune et du directeur de la SLSA, avec prises de paroles en des termes très élogieux, un programme artistique apprécié allant des chants aux danses en costumes traditionnels. L’Union Nationale Arménienne de Décines, présidée par Garabèd Zarifian, était également présente en sa qualité d’observatrice pour le bon déroulement des cours et la gestion financière de l’école disposant d’un effectif de 35 à 40 enfants. Son trésorier, Arakèl Tufenkdjian, avait même remporté ce jour-là le premier prix d’une tombola qu’il offrit à Maurice Cusin, qui décida de mettre à la disposition de la communauté un local pour l’enseignement de la langue arménienne.

Les prémices d’une école arménienne décinoise :

Un nouveau bureau de l’Union Nationale fut formé par Mgr Ballakian, lors d’une tournée qu’il effectua dans la région lyonnaise en mai 1926, en nommant sept autres membres. Cependant, cette équipe ne reste pas longtemps en place, chacun ayant démissionné aussitôt, sauf Arakèl Tufenkdjian qui avait réussi à tenir encore les rênes de l’association. Alors qu’en juin 1926 le nombre des Arméniens à Décines s’élevait à 400 individus, les seules institutions arméniennes pleinement fonctionnelles étaient l’Union Nationale et les partis politiques (notamment la FRA Dachnaktsoutioun et le Parti social-démocrate Hentchak). L’école, en apparence fonctionnelle, se trouvait dans une situation confuse et chaotique, les responsables reprochant à l’institutrice Nounig plusieurs griefs. Ils lui reprochaient notamment de laisser les enfants se consacrer exclusivement à des activités de loisirs, d’encaisser les frais d’inscription des quarante élèves sans rendre de comptes, et de s’impliquer dans les conflits internes aux différents partis arméniens. La langue arménienne, quant à elle, semblait disparaître dans les esprits des enfants alors que la langue française la remplaçait progressivement lors des pauses.

Face à la gravité de la situation, le renvoi de l’institutrice s’imposa comme la seule solution possible. Celle-ci quitta précipitamment son poste, disparaissant sans laisser de trace. Toutefois, il semblerait qu’une nouvelle enseignante ait été recrutée. Cependant, selon certaines sources, en février 1928, aucune classe n’avait encore été ouverte et l’Union nationale avait cessé d’exister. Il est intéressant de noter que cette situation complexe n’a en rien diminué les efforts pour ouvrir un établissement scolaire. En effet, une école fut inaugurée au sein de la communauté évangélique arménienne, sous la direction du pasteur Joseph Barsoumian, qui enseigna l’arménien aux enfants de son église.

La communauté arménienne de Décines se retrouva finalement sans école pendant environ trois ans et demi, malgré les nombreux appels lancés auprès des diverses associations, qui restèrent sans réponse. C’est dans ce contexte particulier que le révérend père Esaïe Altounian fut sollicité en juillet 1931 pour assurer des cours d’arménien pendant une période de trois mois. Il enseigna alors à une quarantaine d’enfants âgés de moins de 10 ans. Cette expérience fut renouvelée en octobre de la même année avec de nouveaux élèves, cette fois âgés de sept à huit ans, les plus grands préférant fréquenter l’école communale, attirés par sa gratuité.

Des tentatives qui persistent face aux défis :

Cette initiative fut finalement de courte durée, en raison des conditions précaires d’une population désœuvrée, évoluant dans un environnement inconnu et dépourvu de ressources. Afin de maintenir le projet en vie, l’école tenta de reprendre ses cours en août 1932 grâce aux efforts de Noubar Kazaz, qui se chargea de rassembler les enfants des familles arméniennes, atteignant ainsi un effectif de 75 élèves, dont 42 garçons et 33 filles. En 1933, deux tentatives menées par la Croix Bleue arménienne pour mobiliser les associations locales, telles que les amicales des anciennes régions historiques d’Arménie, restèrent infructueuses. L’Amicale éducative des Sebastatsis soutenait déjà l’école de l’Église évangélique de Décines qui accueillait de son côté une cinquantaine d’élèves, bénéficiant de quatre heures de cours hebdomadaires avec comme enseignante Mme Dirouhie Hékimian.

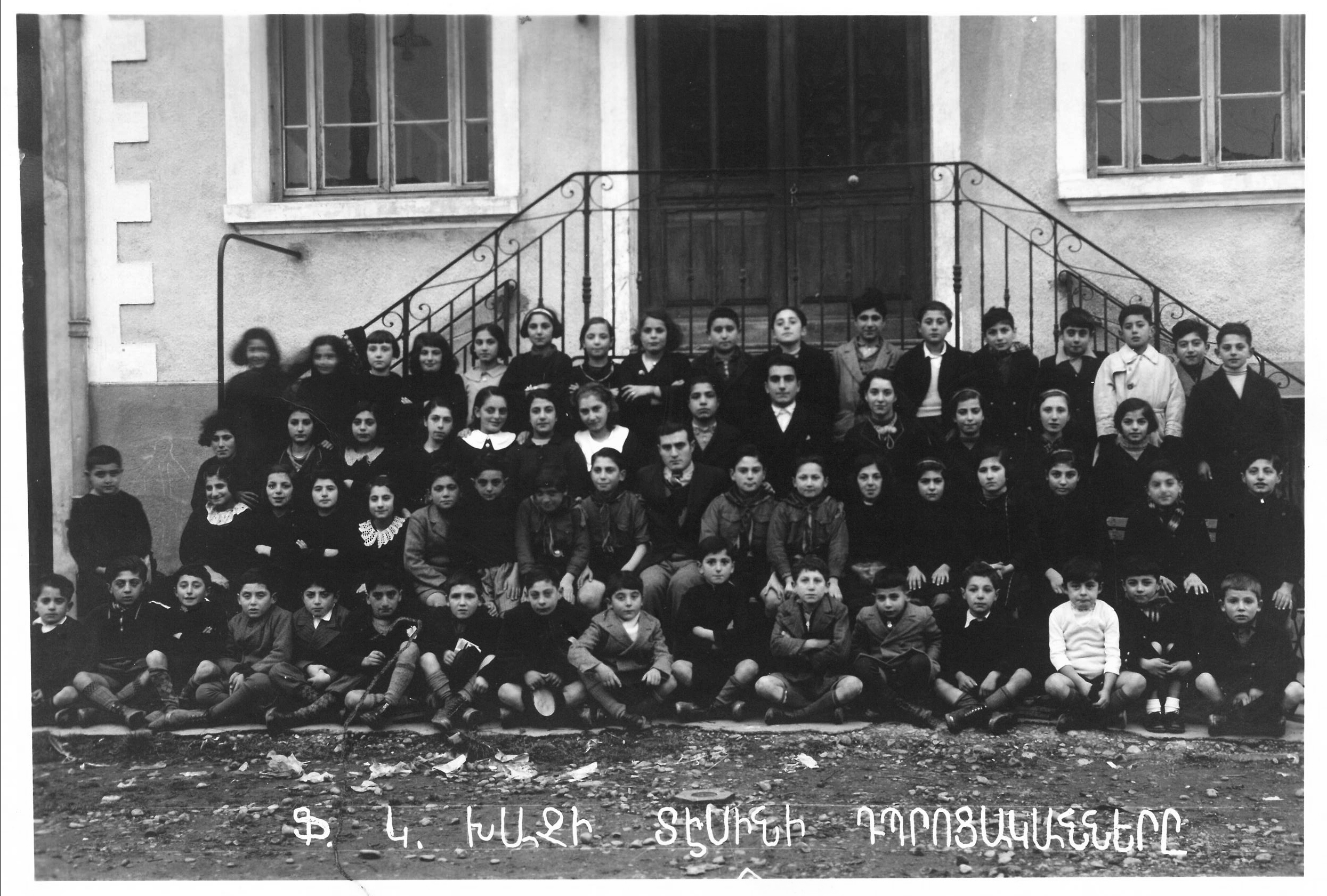

Lors d’une fête des enfants organisée le 16 janvier 1935, la Croix Bleue annonce qu’elle prend en charge le fonctionnement de l’école, avec le soutien de Toros Héroyan en tant qu’enseignant, ainsi que de la municipalité qui met à disposition un personnel qualifié pour encadrer les plus jeunes dans une structure semblable à une garderie. L’école ouvre officiellement ses portes le 2 décembre 1935 avec 6 élèves, effectif qui grimpera à 27 élèves deux semaines plus tard, pour atteindre 50 en janvier 1936. La Croix Bleue propose alors des cours quatre fois par semaine : les lundi, mardi et vendredi de 18h30 à 21h, et le jeudi de 14h à 18h, sous la direction provisoire de Toros Héroyan. Les filles, officiellement admises à partir de ce même mois, portent l’effectif à 75 élèves en mars, et à 106 en mai. Concomitamment, la Maison Populaire (future Maison de la Culture Arménienne de Décines), inaugurée trois ans plus tôt, prévoit l’ouverture d’une classe et d’une bibliothèque.

La fête de Noël révéla l’ampleur du travail accompli par l’instituteur Toros Héroyan, qui fit monter sur scène chacun de ses élèves pour des récitations, des chants ou des danses folkloriques. Le 27 avril 1936, lors d’une soirée dédiée à l’association responsable de cette école suffisamment fragilisée par les tensions persistantes au sein de la communauté arménienne de Décines, tout semblait indiquer la continuité de ce bon rythme de fonctionnement scolaire. Toutefois, l’école finit par suspendre ses activités durant plusieurs mois et ne pourra reprendre qu’avec la création d’une nouvelle entité, dénommée Azkayin Mioutioun (Union Nationale), sous la présidence de Garabèd Kapriélian. Les cours sont alors dispensés par Onnik Israélian, nommé professeur d’arménien, assisté de sa sœur Dirouhie Israélian. Au 1er janvier 1939, l’école déclare un total de 80 élèves inscrits.

L’ère mémorable des Papazian :

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un Comité éducatif est formé, réunissant les Croix Rouge et Bleue arméniennes, le nouveau Comité culturel de l’Eglise apostolique arménienne ainsi que les amicales patriotiques (Amicale pour la reconstruction du Haut-Haïk et l’Association des anciens combattants arméniens). Ce comité crée une nouvelle école, officiellement inaugurée le 15 décembre 1945, dans les locaux de la Maison Populaire (appelée aussi Maison du Peuple), qui accepte de mettre gratuitement à disposition ses différentes salles pour accueillir les élèves. Le Comité éducatif lance alors un appel d’offre afin de recruter des enseignants qualifiés. Le couple de professeurs Meguerditch et Kéghan Papazian, en provenance de Grèce, répond favorablement à cette proposition, au grand bonheur des membres de l’UN qui acceptent leur présence à l’unanimité, et s’installe à Décines cette même année. Dès leur arrivée, Meguerditch Papazian, 62 ans, et Kéghan Chinikdjian-Papazian, 44 ans, sont invités à loger dans deux pièces à la Maison Populaire alors que les Croix Rouge et Bleue arméniennes s’engagent chacune à leur verser une somme de 10000 francs. Pour la première fois depuis l’arrivée des Arméniens à Décines, il semblait que des bases solides étaient enfin établies pour accueillir les enfants de la commune et leur transmettre la langue et la culture arméniennes. Cependant, contrarié par l’appartenance de Meguerditch et Kéghan Papazian à la FRA Dachnaktsoutioun, le Comité éducatif décide de se retirer, prétextant un budget difficile à assurer.

Pourtant, la compétence, la disponibilité et la rigueur du couple Papazian furent récompensées par des inscriptions records, atteignant 178 élèves en 1946, répartis dans plusieurs classes en fonction de leur âge et de leur niveau. Sous la direction des Papazian, l’école arménienne de Décines prit véritablement son essor, offrant à chaque élève un enseignement solide, enrichi par une forte dimension littéraire et artistique. Cette dynamique se poursuivra pendant dix ans, jusqu’au départ du couple en 1954, date à laquelle Meguerditch Papazian, accompagné de sa femme, sera amené à démissionner pour des raisons de santé et à rejoindre ses deux fils à Paris, marquant ainsi une décennie de succès dans l’éducation des jeunes générations arméniennes.

Dernier soupir d’une école :

Après le départ du couple Papazian, l’effectif de l’école arménienne chuta de moitié, de nombreux élèves préférant désormais se concentrer sur leurs études dans les collèges et lycées. Malgré les compétences et les exigences de l’enseignante Rebecca Mildonian, puis de son successeur Azkine Mardirossian, l’effectif continua de diminuer inexorablement. Les enseignants qui succédèrent, bien que dotés d’une solide maîtrise de la langue arménienne, manquaient d’une formation pédagogique rigoureuse, malgré leur dévouement constant. Avec la restauration de la Maison de la Culture Arménienne de Décines (MCA) en 1977, une nouvelle structure fut mise en place, l’école arménienne étant dès lors administrée et financée conjointement par la MCA et la Croix Bleue des Arméniens de France (CBAF) jusqu’en 2009.

Aujourd’hui, l’école arménienne de Décines n’existe plus en tant que structure autonome. Toutefois, plusieurs institutions, telles que la CBAF et la MCA de Décines, assurent la continuité de cette mission en offrant des cours de langue arménienne dans divers locaux. De plus, de nombreux parents décinois inscrivent leurs enfants à l’École Markarian-Papazian de Lyon en tant qu’établissement quotidien qui, tout comme l’école arménienne de Décines, assure ainsi l’enseignement de la langue arménienne aux élèves avec un curriculum scolaire soigneusement élaboré. Des personnes maîtrisant parfaitement la langue arménienne, ou ayant suivi des études supérieures en langue, littérature et civilisation arméniennes, dispensent également des cours sous forme de leçons particulières, à domicile ou en ligne. De ce fait, toutes ces initiatives œuvrent à perpétuer la transmission d’une culture d’origine, en espérant garder cette langue maternelle encore vivante au sein de la communauté arménienne de Décines.

Je ne saurais conclure cet article sans exprimer ma vive reconnaissance au journaliste Édouard Mardirossian, dont les archives méticuleusement conservées et les informations précieuses ont été d’une aide inestimable.

Peno HM

Follow Us